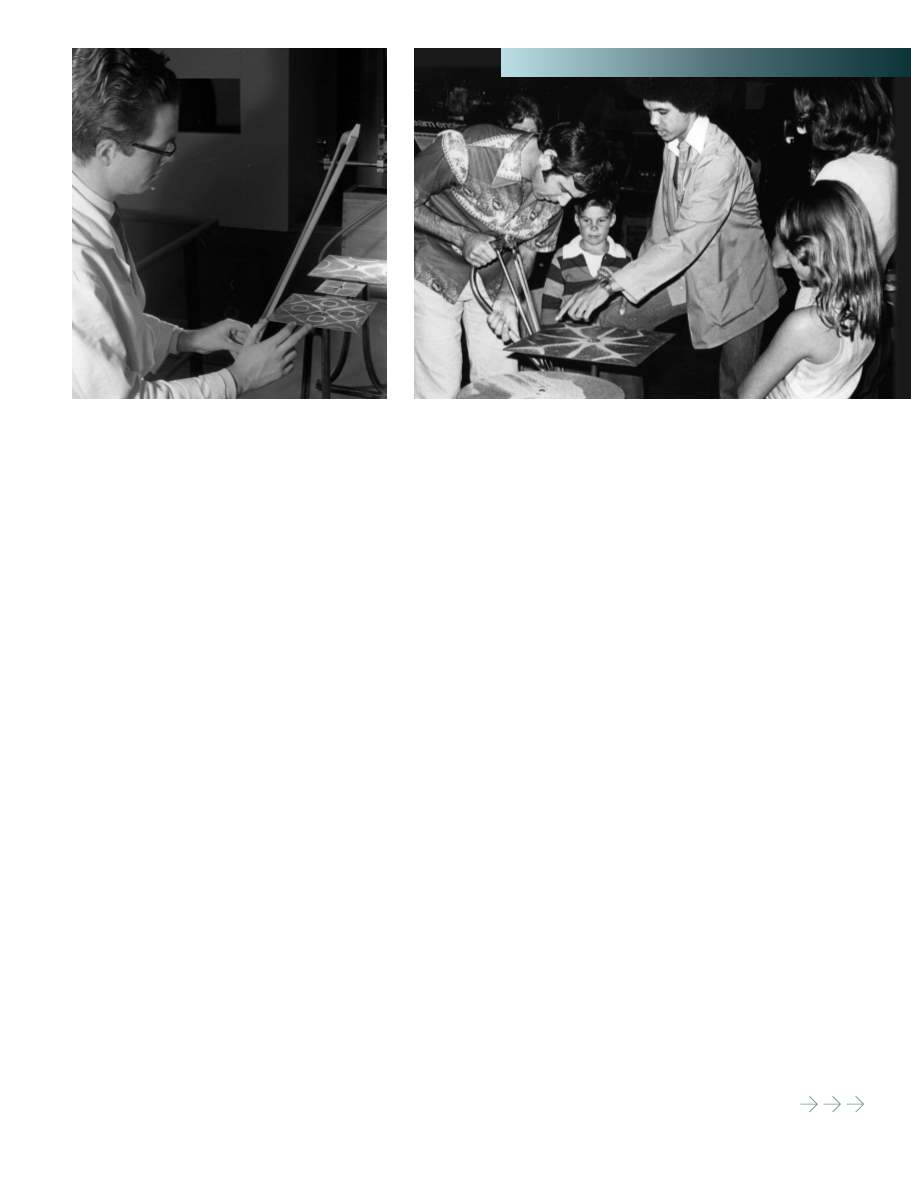

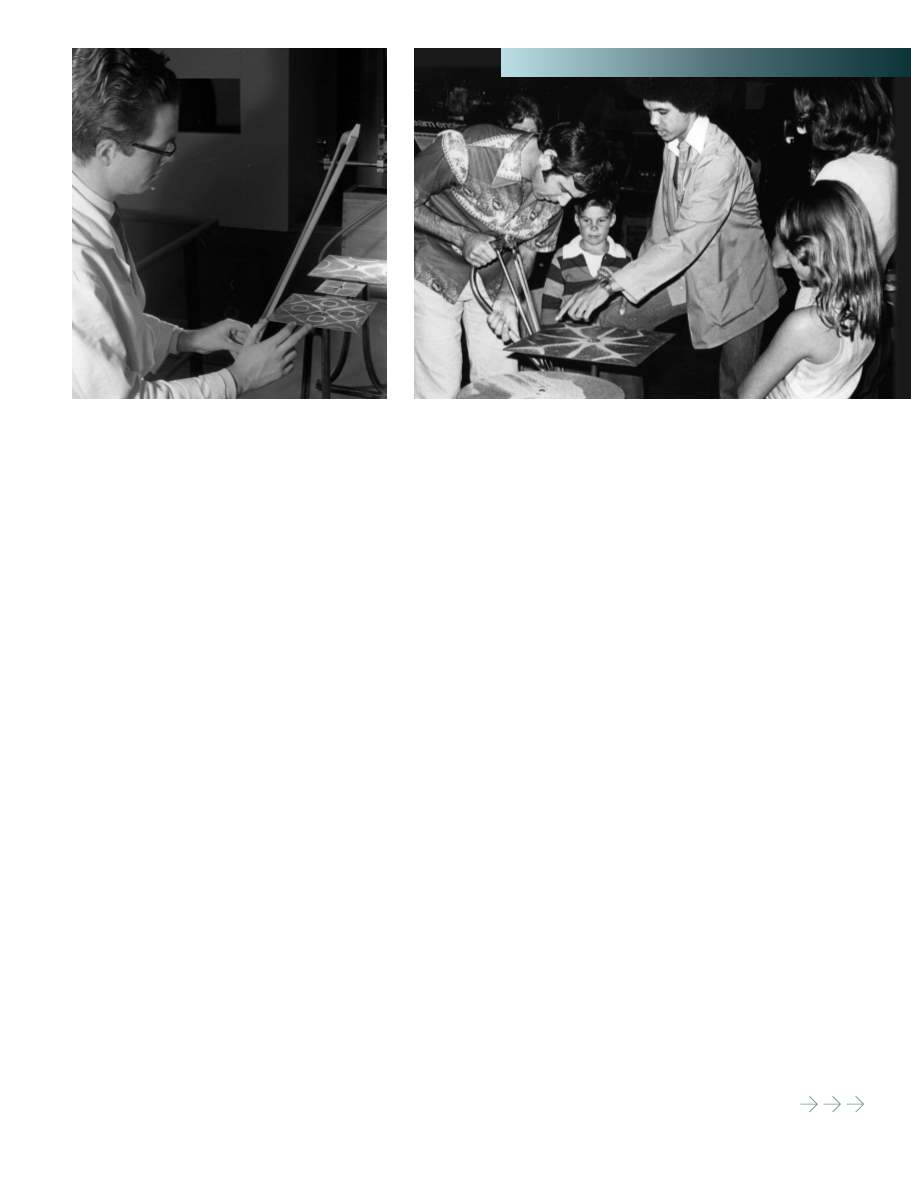

Figure 1.

expérience des figures de Chladni réalisée avec un archet de violon ou de violoncelle et une plaque métallique sur laquelle

est disposée une couche de sable, présentée dans la section de physique au Palais en mai 1967 (a) et à l’exploratorium en 1978 (b).

a) © g. ferron / universcience ; b) © exploratorium,

a)

b)

Point de vue

déCouVerTe N° 410 \ mai-JuiN 2017 \

25

artéfacts historiques, mais en leur propo-

sant à la place d’assister à des démons-

trations d’expériences réalisées par

des médiateurs et en leur fournissant

l’opportunité d’effectuer des expériences

autodirigées en accès libre sur des tables

équipées. En outre, il était possible

d’inviter les visiteurs à en apprendre

davantage sur le monde physique et le

processus scientifique à travers une

participation active à des expériences et

la manipulation d’instruments scienti-

fiques tels que des aimants, des lentilles

ou des pendules.

L’inspiration engendrée par le Palais de

la découverte a influencé de nombreux

musées de science au fil des années. En

1965, alors que le Palais était ouvert depuis

28 ans, le physicien Frank Oppenheimer

(1912-1985) le visita par curiosité pendant

qu’il était en Europe dans le cadre d’un

programme de recherche dont le thème

était l’histoire de la physique du XX

e

siècle.

Il a été captivé par les pratiques inno-

vantes du Palais, notamment l’exposition

d’équipement de laboratoire, les démons-

trations conduites par des étudiants à

l’université et l’accent mis sur les phéno-

mènes classiques.

LES SOURCES D’INSPIRATION

DE L’EXPLORATORIUM

Oppenheimer est revenu de sonprogramme

de recherche en Europe, après avoir visité

aussi le Deutsches Museum à Munich et le

Science Museum à Londres, avec la convic-

tion que lesmusées de science pourraient et

devraient jouer un plus grand rôle en tant

qu’institutions éducatives. Quatre ans après,

il a repensé et s’est approprié les idées du

Palais et celles d’autresmusées pour les inté-

grer à sonpropre « Exploratorium », ouvert à

San Francisco en 1969. Les nombreux points

communs entre le Palais de 1960 et l’Explo-

ratorium au début des années 1970 sont

frappants. En parcourant la publication de

l’université de Paris datant de 1968,

Le Palais

de la découverte

, il est aisé de trouver des

exemples d’expositions publiques du Palais

qui ont été traduites et reconstruites pour

devenir des expositions expérimentales

captivantes à l’Exploratorium pendant ses

premières années. Les expositions illustrées

évoquent des associations animées saisis-

santes pour qui connaît le Palais ou l’Explo-

ratorium : les mandalas formés par un son

bourdonnant et du sable s’agitant sur des

plaques vibrantes de Chladni (fig. 1) ; les